铸造标准化工作是铸造行业重要的基础性技术工作,铸造标准是铸造行业发展和质量技术基础的核心要素。铸造标准凝炼了众多铸造专家的知识、经验和智慧,对铸造行业科技创新、产业发展、技术提升、国际贸易的影响越来越广泛,也越来越深刻。铸造标准作为铸造行业产品设计、制造、采购、检测、使用和维护的依据,其系统性、协调性、适用性和前瞻性决定了铸造行业产品质量的整体水平和竞争力。

我国的铸造标准化工作始于20世纪50年代,由国家“一五”时期成立的第一机械工业部机械制造与工艺科学研究院铸造研究所(1957年成立,现中国机械总院集团沈阳铸造研究所有限公司,以下简称“沈铸所”)负责我国铸造技术标准的研制工作,至今已有近70年的历史。全国铸造标准化技术委员会(以下称“铸造标委会”)组建于1985年,由国家标准局(现国家标准化管理委员会)筹建,并进行业务指导,工作职责为负责全国铸造合金、铸造工艺、铸造用原辅材料、检测方法和铸件质量分级等领域的标准化工作,目前下设八个分技术委员会。截至2025年6月,全国铸造标准化技术委员会负责归口管理的现行政府标准201项,其中,国家标准115项,行业标准86项。

在全国铸造标准化技术委员会成立40周年之际,我们撰写此文,简要回顾我国铸造标准化工作近70年的发展历程,总结铸造标准化工作取得的成就和对我国铸造行业发展所做的贡献,传承一代代铸造标准化工作者精益求精的精神,展望未来铸造标准化工作在促进和引领铸造行业高质量发展的前景。

1 “七五”计划之前的铸造标准化工作

1.1 铸造标准体系基础构建

国家“一五”(1953—1957年)计划中明确提出要设立国家管理技术标准的机构和逐步制定国家统一技术标准的任务。国务院科学规划委员会制定的《1956—1967年科学技术发展远景规划纲要(修正草案)》中明确指出,“制订和推行国家统一的先进技术标准,是发展国民经济、保证实现工业生产计划的必要措施。贯彻执行国家标准,就可以保证产品的质量,保证部件和零件的通用性与互换性,保证大量生产中的专业化和协作化,合理利用资源,降低成本,提高生产设备利用率和提高劳动生产率”。

我国铸造标准化工作起始于1957年(据沈铸所档案文献记载),由沈铸所负责我国铸造技术标准的研制工作,至今已历经了近70年。

沈铸所作为我国铸造行业技术归口单位,在1957年成立时,标准化工作便被列为研究方向和任务之一,被赋予了我国铸造行业标准研究和归口管理的职责。1958年,沈铸所有计划地组织了标准的研制工作,并在20世纪60年代初期完成了第一批铸造标准的制订,并由第一机械工业部发布。

根据沈铸所档案记载,沈铸所在1958年12月上报到第一机械工业部机械制造与工艺科学研究院的1959年科学技术试验研究课题计划中,将“组织制定基础性标准草案”单独列为一个部分,在铸造技术标准研究课题项目表中,包括了:①灰口铸铁件机械加工余量的尺寸及重量容许偏差;②铸造技术术语;③泥型铸造及水玻璃砂造型;④铸铁铸钢(包括转炉钢及低合金高强度钢)可锻铸铁球墨铸铁的分类名称;⑤拔模率(模壁斜度);⑥灰铸铁的圆角半径 铸造结构斜度;⑦灰口及可锻铸铁件的机械性能试验方法;⑧珠光体 纯铁体灰口生铁组织分类及测定方法;⑨铸造型砂;⑩铸造粘结剂;⑪浇注系统;⑫标准砂箱;⑬铸件缺陷分类(灰铸铁、钢、马铁、有色金属);⑭造型用黏土;⑮造型工具分类 尺寸技术条件等项目。这些项目是我国第一批拟定开展研制的铸造标准项目,这表明我国铸造标准化工作和标准研制工作已经被提到较高层次的议程上来。

沈铸所于1960年编制了1960—1962年发展规划草案,在这个规划草案中的科学技术发展规划部分,根据国务院科学规划委员会编订的十二年(1956—967)国家重要科学技术任务说明书中第23项和机械工业部技术司关于三年发展规划设想的意见,以及沈铸所1960—1962年铸造科学技术发展计划的建议草案,提出了1960—1962年7项科学技术研究的中心任务,其中的第4项中心任务就是:“要在总结和提高现有铸造生产工艺的基础上,大力开展铸造标准系列化的研究工作,制订铸造专业国家基础标准及各种产品主要铸件的技术条件。”

根据这一中心任务,沈铸所拟定了具体任务的主要内容和目标、任务提出的依据、研究目的和经济技术效果、参加单位及完成时间。围绕铸造生产基础标准,提出了铸造原材料、铸造生产工艺过程的标准化、铸造生产工艺过程、铸造机械及铸造设备、新品种的合金铸铁及合金铸钢、铸造生产技术名词术语、模型及造型方法、铸件结构等8项铸造标准化工作任务,研究目的和预期的经济技术效果主要是以能够提高产品质量,更好地利用资源和节省原材料、燃料动力,并通过标准化活动节约大量社会劳动和加速工艺过程。

沈铸所在1960年开展了全国型砂、粘结剂的普查和标准的制订工作,这项工作被列为对国民经济有着重大意义的课题,对我国铸造生产,合理使用型料,提高铸件质量,降低铸件成本有直接的影响。

1961年,沈阳铸造研究所会同沈阳铸造厂、沈阳重型机器厂和沈阳第一机床厂完成了8项铸造标准草案的编制工作,并将标准草案报送到第一机械工业部。这8项铸造标准是:炭素铸钢件分类及技术条件,可锻铸铁件分类及技术条件,球墨铸铁件分类及技术条件,灰口铸铁件分类及技术条件,铸件缺陷名称及分类,灰口铁铸件尺寸、重量允许偏差及机械加工余量,灰口铁铸件 造型斜度及铸造圆角半径,灰口铸铁机械性能试验法。

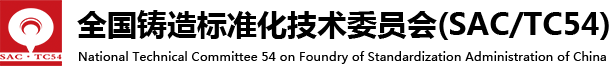

第一机械工业部在1962年6月22日发布了《机械工业通用标准 铸造(一)》(图1),包括6项铸造基础标准,分别是:机标(JB)297—62 《灰口铸铁件分类及技术条件》,机标(JB)298—62 《球墨铸铁件分类及技术条件》,机标(JB)299—62 《可锻铸铁件分类及技术条件》,机标(JB)300—62 《炭素钢铸件分类及技术条件》,机标(JB)301—62 《灰口铸铁件机械性能试验方法》,机标(JB)302—62 《铸件缺陷名称及分类》。这个阶段的铸造标准研制工作是我国铸造标准化工作的起始点,而这6项标准则是由第一机械工业部发布的我国第一批铸造标准。

图1 《机械工业通用标准 铸造(一)》

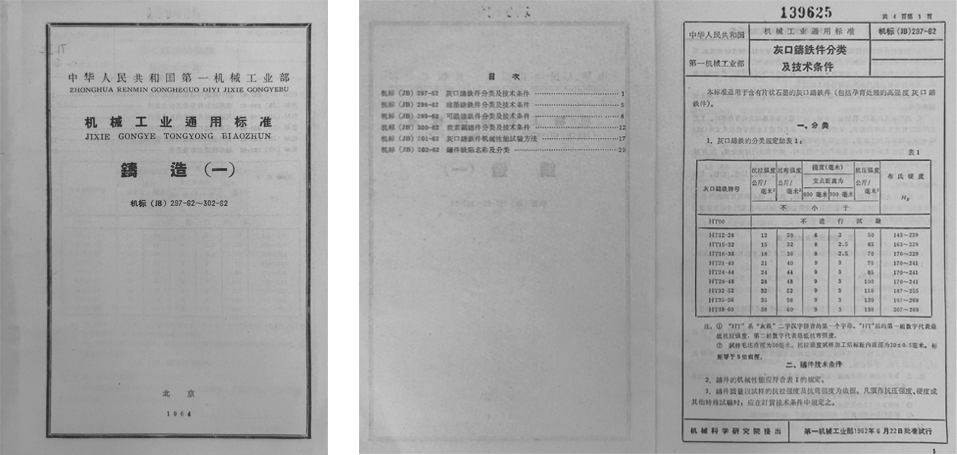

沈铸所在1962年完成并报送了“铸造用砂分类及技术条件”“铸造用砂和混合料取样及试验方法”等6项标准草案。第一机械工业部于1963年10月29日发布了《机械工业通用标准 铸造(二)》(图2),包括4项铸造基础标准,分别是:机标(JB)435—63 《造型用砂》,机标(JB)436—63《造型粘土》,机标(JB)437—63 《造型用砂及混合料试验方法》,机标(JB)438—63 《造型粘土试验方法》。

图2 《机械工业通用标准 铸造(二)》

根据“ 1963—1972 年国家科学技术发展规划”“1963—1972机械工业科学技术发展规划纲要”,沈铸所在1962年编写了“关于编制落实1963—1972年科学技术发展规划研究任务”的说明,列出了由沈铸所负责的铸造标准规划,规划包括了19个标准研究项目。

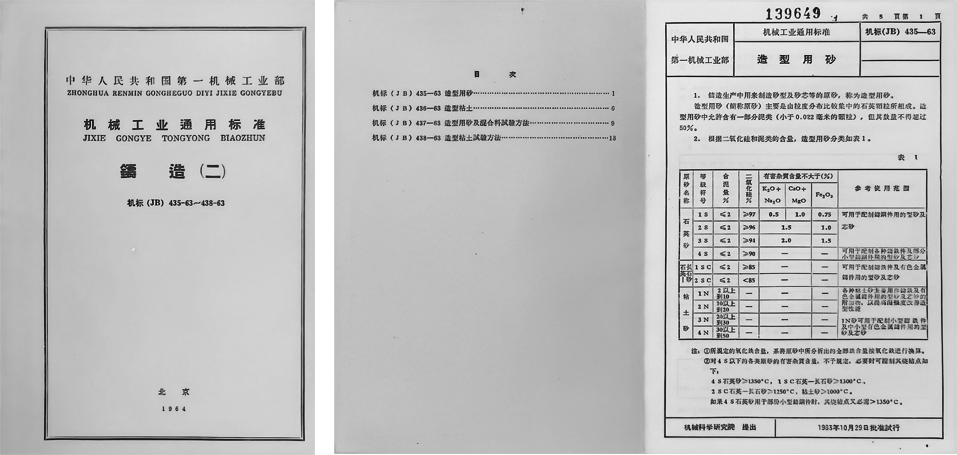

1964年,沈铸所在部标的基础上,开始了第一批铸造国家标准的研究工作,并在1965年完成了第一批铸造国家标准的编制工作。1967年,中华人民共和国科学技术委员会发布了 GB 976—67 《灰铸铁件 分类及技术条件》、GB 977—67 《灰铸铁机械性能试验方法》、GB 978—67 《可锻铸铁分类及技术条件》、GB979—67 《炭素钢铸件分类及技术条件》(图3),这批标准在1968年1月1日开始试行。

图3 GB 979—67 《炭素钢铸件分类及技术条件》

这些铸造行业的机标和国标构成了我国铸造标准体系的基础。

1966—1976年特殊时期,标准化工作受到很大的影响,一些已经进行的项目停了下来,包括1966年1月8日由一机部以(66)机科字003号文发布的1966年标准化计划由沈铸所负责归口管理的“高锰钢铸件分类及技术条件”国标和“铸造用砂技术条件”“铸造用砂化学分析方法”等23项部标,但部分项目仍然在困难中坚持。这个期间的重要工作之一是提出和组织铸造有色合金类的系列标准研究工作。

1.2 铸造标准体系基本形成

1972年,开始逐渐恢复铸造标准化工作。主要工作有:组织审定原部颁铸造标准和研究制定近几年铸造生产技术标准的制修订计划;具体开始铸造有色合金等标准的研究和审定工作。

在20世纪70年代,我国铸造有色合金领域存在多个标准,包括:冶金部YB 143—65、三机部HB 962—70以及苏联牌号,标准的编号都不一样,以致同一种合金竟有几种不同的编号,给实际生产造成很大麻烦,很容易引起混乱,特别是专业有色合金铸造厂迫切要求统一。因此,1972年5月,沈铸所提出组织有关部共同研究制订出统一的编号方法,制定铸造铜合金、铝合金、镁合金、锌合金、轴承合金标准,供生产、设计人员使用,以提高有色合金铸件质量,节约稀缺有色金属。沈铸所向一机部建议组织制订“铸造有色合金”国家标准,不用单独制定部颁标准,国家科委标准局同意将此项标准纳入国家标准。同年,沈铸所负责组织制订的国家标准“铸造有色金属”起草工作完成,初稿发至各有关单位征求意见。

1973年9月在辽宁铁岭召开了“铸造有色合金”国家标准审查会。会议根据铸造有色合金所包含的铸造铝合金、铸造铜合金、铸造锌合金、铸造镁合金和铸造轴承合金5项标准的不同内容,采取大会集中介绍、分组讨论、充分协调和全体通过等办法对标准进行了审定。会议广泛听取与会代表的意见,对提交到会议的标准草案作了一些补充和修改,全体代表取得了一致意见。最后,会议认为审查通过的5项国家标准报批稿体现了国内先进水平,是从我国生产实际出发,本着力争上游的精神制订的。

1974年,国家标准计量局发布了铸造有色合金国家标准(图4),包括:GB 1173—74 《铸造铝合金》、GB 1174—74 《铸造轴承合金》、GB 1175—74《铸造锌合金》、GB 1176—74 《铸造铜合金》、GB 1177—74 《铸造镁合金》。这批标准解决了我国铸造有色合金标准不统一的问题。

图4 铸造有色合金国家标准

沈铸所在制定1973年铸造标准计划时,提出了一批重要项目,其中包括了部分“铸工标准化十年规划”(1963—1972)中因某种原因影响未完成的项目,如,“高锰钢铸件分类及技术条件”国家标准、“灰铸铁件金相组织分类及测定”国家标准、“可锻铸铁件金相组织分类及测定”国家标准、“有色合金铸件技术条件”国家标准。鉴于我国球铁件分类标准远远落后于我国实际生产水平,也落后于国际的生产水平,为适应生产需要和提高球铁件的质量,因此,修订“球墨铸铁件分类及技术条件”部标也列入在这个研究计划中,并将这项标准升级为国家标准。同时列入计划的还有“碳素钢铸件机械加工余量、尺寸偏差和重量偏差”部标和“铸钢件射线探伤评级分类”部标等。

1973年12月26日,沈铸所根据一机部(73)一机院字第 1410 号文《关于发送我部一九七三年~一九七五年标准化工作规划(草案)》的通知精神,按照规划(草案)中所列的铸造专业标准项目,积极取得各有关地方主管部门的支持,经与各负责起草单位研究落实,确定在1973—1975年内制定铸造标准12项,其中,国标2项,部标10项。

按照铸造标准化工作计划,沈铸所在1975—1977年期间,先后完成了“铸造合金钢金相图”“铝合金铸件技术条件”“铜合金铸件技术条件”“熔模铸造型壳检测及原材料技术条件”“铁素体可锻铸铁金相”“球墨铸铁件技术条件”“铸造用标准筛”“检定铸造粘结剂标准砂”等标准的研制任务,并组织了审定会议。

1976年以后,随着国家经济建设的需要,标准化工作迎来了新的发展阶段,主要任务是制定生产急需的标准。同时,在收集并分析了美国、英国、日本、苏联、法国、西德六个工业发达国家铸造标准和国际标准化组织(ISO)标准的基础上,结合我国实际情况制定了我国铸造行业第一个标准体系表。

为了适应我国少无切削工艺的发展,首先开展了填补我国特种铸造标准的空白,补齐压铸标准,同时集中力量制订熔模精铸材料方面的八项标准,并积极进行其他需要制订的标准项目。根据一机部(76)一机院字418号文下达的1976年标准化工作计划,沈铸所开始组织制定压铸系列标准,包括“压铸合金技术条件”“压铸件技术条件”“有色金属压铸件尺寸公差重量公差机加工量”部颁标准。

1979年6月,沈铸所在北京组织召开了“一机部铸造行业技术标准规划”会议,讨论1980—1985年铸造行业技术标准项目规划。会议认真分析了国内外铸造行业标准化工作和铸造技术标准的现状和趋势,结合我国铸造行业的需要,审定了“铸造行业技术标准体系表”,审查了“一机部铸造行业1980—1985年技术标准规划”,确定了59项标准,其中,国标9项,部标35项,指导性技术文件15项,这些项目是我国铸造行业在“六五”期间主要的标准制修订工作项目。

1982年,“有色压铸合金技术条件”正式以第一机械工业部(82)一机标字257号文批准发布,编号和名称分别为:JB 3068—82 《压铸锌合金》、JB 3069—82 《压铸铝合金》、JB 3070—82 《压铸镁合金》、JB 3071—82 《压铸铜合金》、JB 3072—82 《有色压铸合金试样》。这批标准和1980年7月发布的JB 2702—80《锌合金、铝合金、铜合金压铸件技术条件》标准一起构成了我国压铸领域标准的基本体系,不仅使压铸件的质量有所保证,促进了我国压铸件生产技术水平发展和压铸件质量进一步提高,而且方便了国际学术交流,并为对外贸易提供了可靠的依据。

20世纪80年代初,沈铸所开始组织制定《铸造名词术语》国家标准。1985年11月,国家标准局发布了GB 5611—85 《铸造名词术语》。作为铸造行业的基础标准,《铸造名词术语》国家标准的实施,在铸件生产、检验和销售,编制铸造标准、工艺技术文件、铸造教材和工具书,文献资料分类管理,以及对外经济贸易交流等方面均发挥了重大作用。

“六五”期间,我国的铸造标准化工作主要是围绕建立铸造标准体系,进行填补空白与衔接配套的工作,以及部分等效采用国际标准化组织(ISO)标准的工作,以改变建国以来由于铸造标准不全而影响国际交流和对外贸易的被动局面。“六五”期间,在国内铸造行业相继成立了对口国际标准化组织。

1983年,机械科学研究院对所属研究所的标准化技术归口工作提出了新的要求。按照要求,沈铸所设置了标准化专门机构,成立了标准科,安排了专职人员。

随后,在1984年,按照国家要求,组建全国铸造标准化技术委员会的工作提到日程上来。

2 全国铸造标准化技术委员会成立及其工作

2.1 全国铸造标准化技术委员会成立

为促进我国标准化工作发展,加快标准科学技术研究工作,1984年9月14日在国家标准局召开了由有关部门代表参加的筹建包括铸造等六个专业标准化技术委员会的座谈会。会后,根据国家标准局国标委办字【1984】117号文要求,沈阳铸造研究所于1984年10月开始了组建全国铸造标准化技术委员会的筹备工作,成立了铸造标委会筹备小组。筹备小组根据座谈会上提出的要求起草了《全国铸造标准化技术委员会章程(讨论稿)》《全国铸造标准化技术委员会秘书处工作细则(讨论稿)》《全国铸造标准化技术委员会组织机构》《全国铸造标准化技术委员会委员条件》等文件,并按要求向国家标准局报送了筹备小组成员名单(图5)。

图5 报送标委会筹备小组成员名单文件

根据国家标准局国标委办字【1984】117号文要求,1985年2月4—6日,沈铸所在辽宁省鞍山市东山宾馆组织召开了全国铸造标准化技术委员会筹备工作会议。来自机械部、冶金部、航空部、化工设备总公司、中国船舶工业总公司和哈尔滨科技大学六个部门的10位代表参加了会议。会议讨论通过了《全国铸造标准化技术委员会章程》《全国铸造标准化技术委员会秘书处工作细则》《全国铸造标准化技术委员会组织机构》和《全国铸造标准化技术委员会近期工作安排》四个文件,同时,就铸造标委会在标准化方面的工作重点、委员人选建议、分技术委员会的设置及其与国际标准化组织(ISO)各级技术委员会(分会)的对口关系、铸造标委会工作经费、铸造标委会首批归口管理的标准项目等方面统一了认识,形成了一致的意见。

根据筹备会提出的铸造标委会组织机构成员单位名单,1985年2月26日,沈铸所向各有关部委、专业铸造厂发函[(85)机研沈铸字第17号],请各有关单位推荐全国铸造标准化技术委员会委员。经有关单位推荐,沈铸所完成了由25人组成的全国铸造标准化技术委员会组成方案,并将方案报送国家标准局研究确定。

1985年4月16日,国家标准局发文(国标发办字【1985】58号)(图6),请有关部及有关单位按照委员会组成方案规定的名额,推荐全国铸造标准化技术委员会委员。

图6 关于推荐标委会委员人选的文件

1985年6月,沈铸所向全国铸造标准化技术委员会委员单位转发了国家标准局(国标发办字【1985】095号)《关于召开“齿轮”、“铸造”、“焊接”、“无损检测”、“金属与非金属覆盖层”、“振动与冲击”等六个全国标准化技术委员会成立大会》的会议通知(图7)。

图7 沈铸所转发全国铸造标委会成立大会的通知

全国铸造标准化技术委员会成立大会于1985年7月3—7日在贵阳金桥饭店召开,铸造标委会代号为“SAC/TC54”。全国铸造标准化技术委员会25名成员中,有15人参加了会议,10人向会议请假。会上,贵州省副省长刘玉林致了贺词,国家标准局总工程师戴荷生宣布了委员名单,向委员颁发了聘书,并作了“加强标准化工作”的重要报告。机械科学研究院总工程师雷慰宗作了有关标准化工作的讲话。全国铸造标准化技术委员会主任委员唐玉林作了关于“全国铸造标准化技术委员会筹备过程”汇报;副秘书长李安民作了铸造标准化工作情况的汇报。会上,委员们对《全国铸造标准化技术委员会章程》《全国铸造标准化技术委员会秘书处工作细则》和《近期工作计划》进行了审议。在讨论中,委员们一致认为标准化工作在机械工业技术进步过程中起到重要的作用,愿在铸造标委会的领导下,为推进铸造标准化工作,满足科研、生产需要贡献力量。图8是铸造标委会成立大会代表合影。

图8 沈铸所转发全国铸造标委会成立大会的通知

至此,全国铸造标准化技术委员会完成了组建工作。铸造标委会受国家标准局和机械工业部的共同领导,作为技术组织,承担铸造政府标准的体系建设、制修订和宣贯工作,以及与国际标准化组织(ISO)有关技术委员会的联系工作。全国铸造标准化技术委员会秘书处设在沈铸所。

1985年9月5日,国家标准局向国务院各有关部门标准化机构和各委员所在单位发文(国标发【1985】541号)(图9),通知全国铸造标准化技术委员会成立,并请各单位在工作中给予大力协助和支持。

图9 国家标准局批准铸造标委会成立函

铸造标委会在1986年成立了铸钢分技术委员会、铸铁分技术委员会、铸造非铁合金分技术委员会、特种铸造分技术委员会、铸造工艺分技术委员会、造型材料分技术委员会及铸造通用基础分技术委员会。考虑到通用基础标准数量不多,不能正常开展活动,1988年决定将通用基础标准分委会同铸造工艺标准分委会合并,成立了铸造通用基础及工艺分委会。1992年,铸造标委会将铸造非铁合金分技术委员会改为铸造有色合金分技术委员会。由于压铸和熔模精铸虽然可统称为特种铸造,但在具体工艺技术领域,压铸技术专家和熔模精铸技术专家无法互相帮助、借鉴,不利于提高工作效率,因此,1994年进行了调整,铸造标委会将特种铸造分技术委员会调整为压力铸造分技术委员会和熔模精铸分技术委员会。2018年成立了全国铸造标准化技术委员会耐磨材料与铸件分技术委员会。铸造标委会及其各分技术委员会的成立,为我国铸造标准体系建设和标准化工作在组织和技术上提供

了有力保障。

目前,铸钢分技术委员会(SAC/TC54/SC1)、铸造有色合金分技术委员会(SAC/TC54/SC3)、熔模精铸分技术委员会(SAC/TC54/SC5)、造型材料分技术委员会(SAC/TC54/SC6)、通用基础及工艺分委会(SAC/TC54/SC7)这五个分技术委员会的秘书处设在沈铸所,铸铁分技术委员会秘书处设在中车戚墅堰机车车辆工艺研究所股份有限公司(SAC/TC54/SC2),压力铸造分技术委员会(SAC/TC54/SC4)秘书处设在一汽铸造有限公司,耐磨材料与铸件分技术委员会(SAC/TC54/SC8)设在暨南大学。

成立40年来,铸造标委会历经了七届委员会,历届委员会均由国内铸造行业的专业技术人员组成,委员们来自铸造行业各个领域,具有广泛的代表性。铸造标委会的委员们和各分技术委员会的委员们在我国铸造标准体系建设、标准项目提出、标准制修订和标准宣贯方面充分发挥了作用。

2.2 铸造标准体系建设和标准制修订工作

铸造标委会成立后,在标准体系建设和标准制修订等方面积极组织开展了大量工作。在标准立项方面,坚持面向行业需求立项,紧贴产业和铸造行业发展需求。在铸造标准制修订过程中,严格按程序执行,坚持精益求精对标准进行审查,保证标准文件的质量和水平。

“六五”和“七五”时期是我国铸造标准化工作发展的重要历史阶段。在铸造行业,除一大批采用国际标准的制修订项目列入了国家计划外,铸件质量分等标准、铸造行业企业等级标准等也都在这一时期制定和批准发布。到20世纪80年代末,铸造标准总数已达到160余项,对我国铸件生产的覆盖面已达到80%以上,初步形成了我国铸造标准体系。

在“八五”期间,铸造标准化工作的主要特征是由原来实行了几十年的单一的强制性标准体系转变到由强制性和推荐性相结合的标准体系。为适应这一转变的要求,铸造标委会对165项铸造标准进行了全面的清理整顿。经过对铸造标准逐项进行技术审查,以及行业函调和会议审查,完成了清理整顿工作任务。通过清理,废止了“铸造用乳化沥青粘结剂”等46项标准,继续有效标准119项。

“九五”时期,我国国民经济处在从原来实行了几十年的计划经济体制向社会主义市场经济体制转变的特殊历史阶段。铸造标准化工作随着国家经济体制的转变,也处在变革时期。为适应市场经济以及对外贸易发展的要求,对原有的标准体系进行了必要的修订。铸造标委会在组织上报标准的制修订计划时,注重采用国际标准和满足市场需求的优先原则,对铸造生产过程中的工艺规程,不再提出新的制修订计划项目,并在1997年度的标准复审工作中,废止了《冲天炉熔炼工艺规范》等14项工艺规程类行业标准及8项其他类不适于继续应用的行业标准。

1997年,根据国家质量技术监督局和机械部有关文件精神,对1990年底以前批准发布的91项铸造标准进行了全面复审。此次标准的全面复审工作是1990年标准清理整顿以来的又一次重大行动,相当于第二次清理整顿,对标准化的整体工作起到了有力的促进和改革作用。根据复审结论,铸造标委会秘书处于1997年底和1998年先后完成了对1项国家标准和35项行业标准的修改工作。其中,对行业标准的修改,主要是对标准文本进行编辑性修改,统一标准格式,采用法定计量单位,由机械工业标准化主管部门重新统一编排标准号,以彻底解决几十年以来由于多次机构变动所造成的机械行业标准代号不统一,以及编写格式多样化的问题,以利于标准的管理和标准的实际应用,使标准化工作本身规范化。

“十五”和“十一五”时期,标准化工作迎来新的变化和要求。我国于2001年底加入了世界贸易组织(WTO),这标志着我国已在更大范围和更深层次上参与了经济全球化进程,国家标准化主管部门加强了国家标准的清理整顿工作。在2004—2005年间,根据国家标准化管理委员会的安排,铸造标委会组织完成了82项国家标准及制修订计划项目的清理工作,经向铸造标委会委员及行业专家广泛征求意见,鉴于有些铸造标准在实际生产和贸易中很少或几乎没有被采用,经铸造标委会审查,国家标准化管理委员会审核同意,废止了6项国家标准。为落实科学发展观,在组织标准立项中,加大了铸造行业实现节能、节材、降耗、减少污染排放类标准项目的立项申请工作,《铸造用再生硅砂》《压铸废料的回收》《铸造企业清洁生产综合评价方法》《砂型烘干炉能耗评定》《冲天炉烟尘排放》等项目在这个时期先后立项,这些标准的制定有助于我国铸造企业进行清洁生产,引导铸造企业走清洁化生产的道路。

“十二五”时期,围绕装备制造业的绿色制造突出问题,铸造标委会组织制定了熔模精铸工艺、消失模铸造用材料和消失模铸件质量评定标准,以及铸造节能、资源再生再利用、铸造安全生产、清洁生产、艺术铸造等领域的标准,铸造标准体系得到了扩展,涵盖了原来没有的一些领域,有效地解决了个别领域无标准的问题,铸造标准体系得到了补充,提升了铸造标准体系与铸造产业发展需求的贴合度,为铸件的生产、质量检验提供了技术依据,为产业的发展起到了技术支撑作用。

铸造标委会组织制定了具有“前瞻性”与产业研发同步进行的标准,引领铸造产业向高端发展,如低温铁素体球墨铸铁件、ADI等温淬火球墨铸铁件、铸造用高纯生铁等标准的制定,对低温条件下高强度球墨铸铁件的生产及所用原材料的保障具有重要意义,使球墨铸铁材料向耐低温和高强度方向扩展,摆脱对国外技术的依赖,为高铁及轨道交通行业提供耐低温性能的材料,使我国低温球墨铸铁和ADI球墨铸铁行业能够得到更好的发展,对推动球墨铸铁件产品升级有很大的促进作用。

“十二五”时期,《砂型烘干炉能耗评定》《冲天炉烟尘排放》《熔模铸造工艺 通用技术导则》和《熔模铸造工艺 污染物的控制》等标准先后发布实施,使铸造标准体系延伸到保障生产作业环境、节能降耗等领域,为保障铸造行业可持续发展发挥了基础性支撑作用。

“十三五”期间,铸造标委会组织制定了25项国家标准和9项行业标准,有检测方法类标准、铸造用辅助材料类标准、基础零部件材料标准、安全生产标准,这些标准的制定,补充完善了铸造标准体系,弥补了基础标准短板,有效解决了标准缺失,为铸件的生产、质量检验提供了技术依据,为铸造产业的发展起到了技术引领、指导和基础支撑作用,发挥了重要作用。

新制定的铸造用辅助材料标准和具体应用领域的零部件标准,对规范辅助材料的生产、稳定辅材质量和保证铸件质量、保护和合理利用有限资源都具有重要的意义。铸造辅助材料生产工艺的稳定性、检测方法的合理性,决定了铸造辅材本身质量的稳定性、质量一致性,并直接影响铸件质量,很多企业多年来一直是无标生产,质量检验无标可依,组织制定这些新的标准,使企业的生产、检验、技术交流有据可依,通过标准规范企业的生产经营行为,控制铸造辅助材料质量。

“十四五”期间,铸造标委会坚持标准体系要满足市场向高端迈进的需求,标准引领发展和标准提升质量同步并举,组织制定重点领域铸造标准的工作思路开展工作。围绕核心基础零部件、先进基础工艺、关键基础材料、产业技术基础工程的需要,组织共性技术、铸造新材料、绿色化和智能化等方面的铸造标准研究与制定工作。

在2023年9月召开的铸造标委会七届四次会议上,对铸造标准体系建设进行了专项研讨,铸造标委会八个分技术委员会对各自领域的标准体系进行了梳理和归纳,针对各领域技术发展和趋势,提出了各领域标准体系建设的重点方向和重点标准,明确了基本原则和发展目标等总体要求,对组织实施与标准制修订工作给出了建议,确定铸造标准体系建设和标准制修订工作要紧密围绕和满足铸造行业“绿色”“轻量”“智能”发展的需要,铸造标准要在引领铸造产业转型升级过程中发挥重要作用,为规划“十五五”铸造标准体系建设提供了依据。

2024年9月29日,国家市场监督管理总局和国家标准化管理委员会发布了由全国铸造标准化技术委员会归口管理的国家标准GB/T 32151.21—2024《温室气体排放核算与报告要求 第21部分:铸造企业》。该标准的制定与发布,为铸造企业产生的温室气体核算提供了一套系统的核算方法与核算依据,有助于企业量化和评估温室气体排放量,填补了我国铸造行业碳排放核算的标准空白,为铸造行业建立了统一的碳排放核算与要求,扭转了铸造企业碳排放核算无标准执行的局面。同时可以更好地监测温室气体来源与排放,将为减缓气候变化提供一种技术途径,可以更好地支撑国家应对气候变化的工作。这个标准的发布,对推动铸造行业绿色转型、实现可持续发展目标,实现“碳达峰”和“碳中和”具有重要意义。

随着铸造3D打印技术的快速发展和技术的提高,铸造辅助材料技术标准已远远不能满足3D打印的使用要求,如固化剂、粘结剂及原砂等,为此,铸造标委会积极组织了铸造3D打印用原砂、铸造3D打印用固化剂等机械行业标准的立项,并获得了批准。

40年来,铸造标委会按照上级管理部门关于组织开展国家标准和行业标准复审工作的要求,组织各分技术委员会委员对归口的推荐性国家标准和机械工业行业标准、在研的国家标准和机械工业行业标准制修订计划项目进行了复审,提出复审意见。历次复审中,对复审结论为需要修订的标准列入下年度拟修订项目中。

为促进我国铸造产品、技术、服务“走出去”,扩大对外开放程度,铸造标委会还组织了国家标准外文版的申请立项工作。目前,国家标准化管理委员会已经发布了由铸造标委会负责的11项外文版国家标准。

在成立后的40年里,铸造标委会以建设推动高质量铸造标准体系为中心,围绕我国铸造行业技术、产业、管理等方面发展的需要,开展标准化工作。

40年来,作为铸造行业政府标准归口单位,组织制修订铸造政府国家标准193项,制修订铸造行业标准147项。目前,由铸造标委会归口管理的政府标准201项,其中,国家标准有115项,行业标准86项。我国的铸造标准体系逐步补充、优化和完善,已基本建立起具有系统性、协调性、适用性、前瞻性的较为完善的铸造行业政府标准体系,标准体系已涵盖了所有铸造工艺、各类不同的铸件合金材料和辅助材料,为我国铸件生产、产品检验、环境控制等提供了重要的技术依据,在我国铸造产业的发展过程中起到了重要的技术支撑和引领作用。

2.3 标准宣贯

铸造标委会成立后,将铸造标准进行及时有效的宣贯列为主要工作任务之一。为了提高铸造标准的使用效果,指导企业应用标准,铸造标委会通过多种平台和方式组织开展了标准宣贯工作。

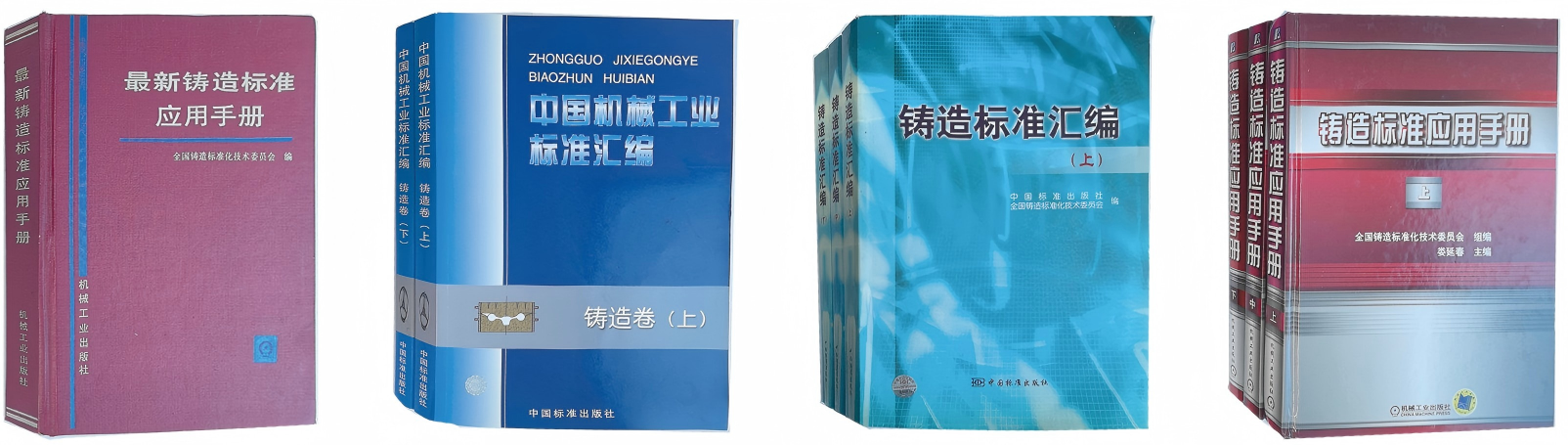

铸造标委会陆续组织编写了标准使用手册、标准应用指南、标准汇编等图书。《最新铸造标准应用手册》一书由机械工业出版社于1994年出版发行,如图10。《铸件尺寸公差标准应用指南》由中国标准出版社于2001年出版发行。铸造标委会与中国标准出版社共同编辑的《中国机械工业标准汇编》——铸造卷(上、下)和《铸造标准汇编》(上、中、下)于2002年和2006年先后出版。铸造标委会组编的《铸造标准应用手册》(上、中、下)分别于2012年(上册)、2016年(中册)和2023年(下册)由机械工业出版社出版发行。

图10 铸造标准出版物

为了让广大的铸造企业了解我国铸造标准的最新制修订状态,了解铸造标准的创新点和标准化工作的最新成果,提高铸造标准实施效果,提高产品质量,通过标准的实施,从生产、检验、使用等各方面取得较好的经济效益和社会效益,铸造标委会自2009年至2019年,连续组织了12届“中国铸造质量标准论坛”,开展铸造标准宣贯、研讨和经验交流,对标准进行解读,取得了很好的标准宣贯效果。

铸造标委会组织和邀请标准起草人撰写文章,刊登在《铸造》杂志上,对已批准发布的铸造标准进行解读,提高铸造标准的宣贯实效。自2009年以来,已在《铸造》杂志上发表铸造标准解读文章110余篇。

铸造标委会参加了国家工信部公共服务平台项目“关键零部件领域创新成果产业化公共服务平台”的建设工作,在该平台上设置了“标准服务中心”,中心已于2024年正式运行,为铸造行业提供标准化服务。

2024年,铸造标委会邀请标准起草人以标准云课的形式解读标准,制作的国家标准GB/T 5680—2023 《奥氏体锰钢铸件》和国家标准GB/T 26656—2023 《蠕墨铸铁金相检验》云课已在国家标准化管理委员会网站上线。

铸造标委会还利用《铸造标准化通讯》和《标准工作简报》等内部交流刊物刊登标准宣贯文章及标准化信息,通过组织技术研讨会和在铸造行业会议作报告的形式开展标准化活动。

40年来,铸造标委会接受了多次国家标准化管理委员会对铸造标委会在承担国家标准制修订任务、内部管理和参与国际标准化工作等方面的考核评估,均取得较好的结果。

3 参加国际标准化组织活动与采用国际标准

3.1 参加国际标准化组织活动

1978年9月,中国正式加入了国际标准化组织(ISO),并在随后确定了参加ISO各技术委员会及分技术委员会(工作组)的国内技术对口单位,负责组织参加ISO的相应技术委员会、分技术委员会(工作组)的活动。在国内铸造行业,相继成立了对口国际标准化组织,即ISO/TC25铸铁技术委员会、ISO/TC25/SC1可锻铸铁、ISO/TC25/SC2球墨铸铁、ISO/TC25/SC3灰铸铁、ISO/TC25/SC4生铁、ISO/TC25/SC5铸铁件通用交货技术条件、ISO/TC17/SC11铸钢、ISO/TC26/SC3铸铜、ISO/TC79/SC7铸造铝合金、ISO/TC18/SC2锌合金压铸件和ISO/TC3/WG7铸件尺寸公差共计11个技术委员会(分技术委员会和工作组),其中,国家标准总局和一机部指定沈阳铸造研究所作为ISO/TC25铸铁技术委员会及所属的SC1可锻铸铁分技术委员会、SC2球墨铸铁分技术委员会、SC3灰铸铁分技术委员会,TC17/SC11铸钢分技术委员会,ISO/TC26/SC3铸铜分技术委员会,ISO/TC18/SC2锌合金压铸件技术分技术委员会和ISO/TC3/WG7铸件尺寸公差工作组的技术归口单位。

作为ISO国内技术对口单位和工作执行机构,沈铸所和铸造标委会多年来一直组织工作团队参加ISO活动和进行交流,代表中国行使成员国权力,参与国际标准的讨论,提出国际标准提案和修订意见,对需要表决的事项进行投票表决。

1979年3月,按照国家标准总局国标发〔1979〕028号文件要求,沈阳铸造研究所向一机部标准化研究所上报了我国参加ISO/TC25技术活动分工表。同年,收到ISO/TC25发出的可锻铸铁、球墨铸铁、灰铸铁三项国际标准的修订草案。这三项标准是铸造专业具有普遍意义的基础标准,参加讨论对交流和汲取国际标准的先进内容以及提高我国铸造专业基础标准具有现实意义。1980年3月,沈阳铸造研究所组织了征求意见和投票工作,正式开启了我国参加ISO铸造标准的工作。之后,陆续成立了ISO各技术委员会对口联合委员会开展工作。

受国家标准总局和一机部标准化研究所的委托,1981年6月,沈阳铸造研究所在沈阳组织召开了ISO/TC25对口联合委员会成立会议。参加会议的代表来自19个单位,分属于8个部(一机部、铁道部、六机部、教育部、冶金部、农机部、纺织部、公安部)九个省(市),其中有7个研究院、所,6个工厂,5个大专院校,共23人,到会代表是长期从事铸铁生产或研究的教授、专家及工程技术人员。会议期间,介绍了ISO的发展情况及ISO/TC25委员会近期的活动情况。会议讨论了ISO/TC25对口联合委员会工作条例,经过充分的民主协商,成立了ISO/TC25对口联合委员会,选举了正、副主任。联合委员会下设可锻铸铁、球墨铸铁及灰铸铁三个分委会,并确定了委员人选和分委会的正、副主任。会议研究了今后的工作重点。联合委员会决定将逐步扩大健全组织,加强与ISO的联系,收集翻译各种类型铸铁的国际标准、文件资料及协助筹建国际标准库等。会议提出今后要积极加强ISO/TC25对口联合委员会的活动,以促进我国铸铁生产技术水平的提高和铸铁国家标准的不断完善。

1985年全国铸造标准化技术委员会成立后,积极探索建立实质性参与国际标准化工作的机制,积极主动参与国际标准化工作,全面谋划和参与国际标准的制定和修改,提升我国对国际标准化活动的贡献度和影响力,深化标准化国际合作,多次派出代表团参加ISO/TC25和ISO/TC11/SC17两个技术委员会的年会,实质性参与了国际标准化工作。

除继续做好ISO文件处理、各级标准草案的投票工作以及做好采用国际标准工作外,铸造标委会还积极争取向ISO提出国际标准的新提案和对国际标准的修订建议及修改意见,作为制定国际标准的基础,使对我国铸造企业有利的条款在国际标准中得到更多的体现,并得到ISO相应技术委员会专家的认可。

2015年6月,我国向ISO/TC25提交了一项ISO NWIP(ISO新工作项目提案)文件《球墨铸铁球化率评定方法》,该提案在2015年9月得到了ISO/TC25中7个P成员国的赞成并愿意派专家参与标准起草工作。

2015年10月在英国召开了ISO/TC25第27次会议及其WG3、WG6和WG9等工作组会议,全国铸造标准化技术委员会派出代表团参加了本次会议。会议审查了由中国提出的《球墨铸铁球化率评定方法》新工作项目提案。与会代表肯定了中国提出的《球墨铸铁球化率评定方法》新工作项目技术路线,并确定由中国主导这项标准的起草工作。

通过制定《球墨铸铁球化率评定方法》国际标准,为我国球墨铸铁进入国际市场提供了必要的条

件。随着国际贸易的自由化,国外发达国家通过制定严格的标准来限制进口。我国是世界上球墨铸铁生产第一大国和出口第一大国,经常遇到国外严格的技术性贸易措施。因此,由我国制定本标准,有助于企业对球墨铸铁质量检验的深刻理解,并使我国球墨铸铁铸件出口处于有利地位。制定该国际标准,对增强我国球墨铸铁件生产企业在市场的竞争力,提高企业的整体水平,具有积极的意义。

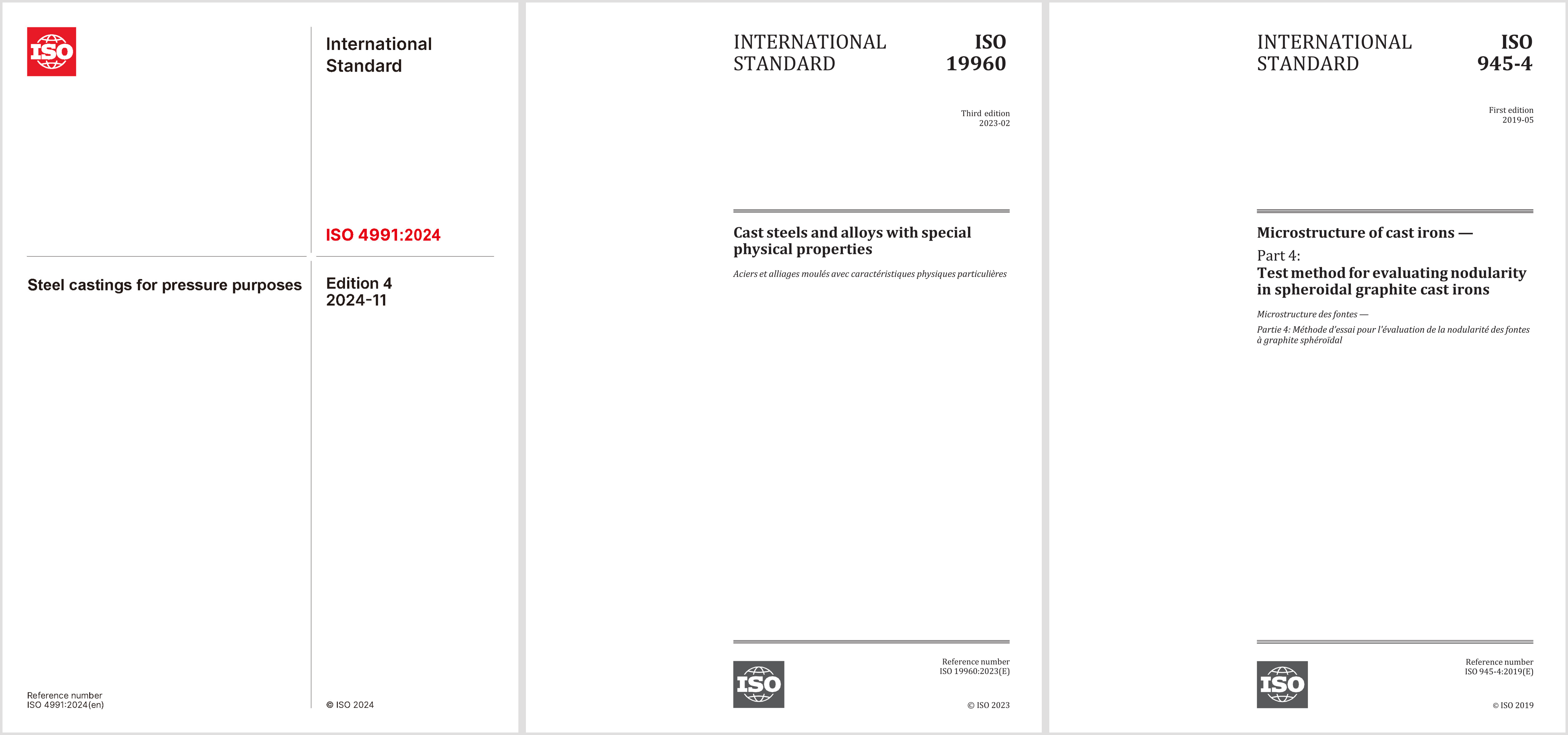

2019年5月 ,ISO正式发布实施ISO 945—4 《Microstructure of cast irons—Part 4: Test method for evaluating nodularity in spheroidal graphite cast irons》(中文名:铸铁显微组织—第4部分:球墨铸铁球化率评定方法)如图11。ISO 945-4:2019是由我国提出并负责制定的铸造国际标准,是全国铸造标准化技术委员会首次组织国内铸造企业制定的国际标准。ISO 945-4:2019的发布有利于提高我国铸铁标准的质量和水平,促进国外同行对我国铸造技术和铸造现状的了解,标志着我国铸铁领域在实质性参与国际标准化工作程度和实效上取得了重要的突破,迈出了重要的一步,对提高我国铸铁材料水平及其检验水平起到了积极的促进作用,为我国今后参与国际标准的制定和国际标准方面的合作创造了有利条件。

图11 中国主导制定和修订的三项国际标准

为了适应全球性竞争,为了保护我国铸造企业的利益,作为世界第一铸造大国,世界第一大球墨铸铁件生产国,制定球墨铸铁球化率评定方法标准,更符合我国铸造企业的生产实际,有利于我国铸造企业的利益。制定这项国际标准,也是实现我国铸造企业利益化的最有效的途径之一。

铸造标委会积极持续参与国际标准化工作,争取在标准制定上掌握更多国际话语权。2022年,我国承担了ISO 19960《特殊物理性能合金铸钢》和ISO 4991《承压钢铸件》两项铸钢领域国际标准的主导修订工作。2023年3月,国际标准化组织(ISO)正式发布了ISO 19960:2023 Cast steels and alloys with special physical properties(中文名:特殊物理性能合金铸钢),如图11。2024年11月,国际标准化组织(ISO)正式发布了ISO 4991:2024 Steel castings for pressure purposes(中文名:承压钢铸件),如图11。

2024年11月,ISO/TC25召开第36次全会,会议同意由中国主导修订ISO 21988“耐磨铸铁—分类”。

多年来,全国铸造标准化技术委员会秘书处每年都开展对口ISO/TC17/SC11(铸钢件)、ISO/TC25(铸铁和生铁)两个委员会负责管理的国际标准提案申请、组织和参与标准制修订、国际标准文件处理和投票工作,完成了对数十项国际标准复审的投票工作,投票率均为。

3.2 采用国际标准

20世纪80年代是我国铸造标准化工作发展的重要历史阶段。1981年10月,在机械部召开机械工业科学技术工作会议上,正式提出以采用国际标准和国外先进标准作为机械工业“三上一提高”、促进机械工业技术进步的重大措施,并在《第一机械工业部关于积极采用国际标准的要求》中明确提出,“六五”期间,一机工业技术标准中的基础标准、通用标准均要与国际标准的主要内容协调一致,主要产品要达到国际标准或国际上常用的标准水平,其中,基础标准在1983年做到与国际标准协调一致,尽快在生产中贯彻执行。为了实现上述目标,对采用国际标准的方法、测试手段的充实与健全、国际标准及国外先进标准的收集与翻译等均提出了具体要求。

为了贯彻落实《第一机械工业部关于积极采用国际标准的要求》文件精神,沈阳铸造研究所1981年向有关单位发送“关于制订铸造技术标准几点补充意见的函”。函中提出加强铸造技术标准的国、部(专业)标准的制、修订工作,请各单位制标时首先注意收集、分析国际(ISO)标准、国外先进标准(如西德、日本、美国、苏联、英国、法国等)。在制、修订标准过程中要积极采用国际标准和国外先进标准,能直接采用国际标准的要直接采用,对由于我国自然资源或现有生产特点不能直接采用的,必须在主要内容上与国际标准协调一致,在水平上不低于国际标准或国外常用的先进标准。新制、修订的国、部(专业)标准不仅在编写上应符合国标GB 1.1—81 《标准化工作导则编写标准的一般规定》要求,同时,在其主要技术内容的确定上力求做到技术先进、经济合理、安全可靠。

根据机械工业部的工作部署,沈铸所在1982—1983年间,组织国内专家对ISO及国外先进铸造标准进行了翻译,出版了译文集(图12),这项工作对铸造工程技术人员学习、了解国外先进铸造技术起到了重要的作用。

图12 部分国外标准译文集

根据国家标准总局和机械工业部关于积极采用国际标准的指示精神和工作部署,为了适应国内外铸造技术的飞跃发展,特别是能使产品参与国际市场的竞争,为铸造企业提高铸件质量,扩大对外技术交流和贸易,铸造行业一大批采用国际标准的制修订项目列入了国家计划。沈铸所在组织制、修订国家标准过程中,均以“等效”“参照”不同程度地积极采用了国际标准和国外先进标准。如:《灰铸铁件分类及技术条件》《灰铸铁机械性能试验方法》《球墨铸铁件》《一般工程用铸造碳钢》《可锻铸铁》《铸件尺寸公差》《表面粗糙度比较样块 铸造表面》以及《铸造名称术语》等40余项标准就是采用国际标准和国外先进标准在这一时期得以制定、修订并批准发布的。

1981年6月,ISO/TC3/WG7(国际标准化组织/公差与配合技术委员会/铸件尺寸公差工作组)提出了“ISO N396 铸件尺寸公差”工作草案,发至各成员国征求意见。1982年4月,沈铸所将ISO N396工作草案译成中文,寄发全国六十余个重点工厂和科研单位征求意见,对收到的回函进行分类整理,普遍认为ISO N396工作草案比较科学、全面,可以考虑作为我国的通用标准的制订基础,但大多数工厂认为要达到此标准尚有一定的实际困难,因此需要进行验证和研究工作。

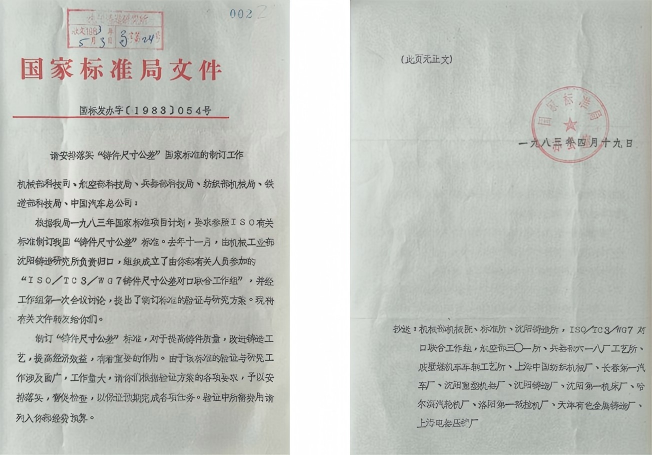

1982年11月,由沈铸所归口,组成了“ISO/TC3/WG7 铸件尺寸公差”联合工作组。在工作组第一次工作会议讨论中,认为该草案主要特点是采用通用标准系统,提供的公差表比较科学、系统、简练及使用方便,我国可以等效采用。于是向国家标准局提出了等效采用ISO N396 标准草案制订“铸件尺寸公差”国家标准的建议,并提出了ISO N396 标准草案的验证与研究方案。国家标准局对此很重视,认为制订“铸件尺寸公差”标准,对于提高铸件质量、改进铸造工艺和提高经济效益、有着重要的作用,并发文(国标发办字〔1983〕54号)(图13)给机械部科技司、航空部科技司、兵器部科技司、纺织部科技司、铁道部科技司和中国汽车总公司,请有关部门安排落实《铸件尺寸公差》国家标准的制订工作。

图13 关于制定铸件尺寸公差国家标准的文件

“铸件尺寸公差”国家标准的研究工作从1983年开始,研究工作方案是以ISO N396工作草案和相应文件为基本依据,验证在我国铸造行业各种铸造金属和不同铸造工艺方法的适用范围,同时分析实测的验证数据以确定符合我国实际情况,在上述基础上制订我国铸件尺寸公差通用标准,其水平应等效或参照ISO铸件尺寸公差标准。

联合工作组首先在主要铸件生产厂中,选择有一定批量的外贸出口产品及主要产品的铸件为代表

件或结合厂家对各厂铸件尺寸精度的研究,验证ISO N396工作草案在我国应用的可行性。与此同时,按统一研究方案认真测量一批铸件,积累数据,进行分析处理,以此为基础,等效采用了ISO 8062:1984 《Castings-System of dimensional tolerances 》(中文名:铸件尺寸公差制),研究制订出我国铸件尺寸公差标准草案,通过了审查。国家标准局1986年5月24日发布了 GB 6414—86 《铸件尺寸公差》,该项标准1987年5月1日开始实施。该标准规定了砂型铸造、金属型铸造、低压铸造、压力铸造和熔模铸造等铸造工艺方法生产的各种铸造金属及合金铸件的尺寸公差。随着我国铸造技术水平的提升和国际贸易的扩大,由全国铸造标准化技术委员会归口管理,对GB 6414先后组织了三次修订,现行的铸件尺寸公差国家标准是GB/T 42124.3—2025《产品几何技术规范(GPS) 模制件的尺寸和几何公差 第3部分:铸件尺寸公差、几何公差与机械加工余量》,这项标准修改采用了ISO 8062-3:2023铸件尺寸公差标准,对提高铸件质量和生产率,扩大外贸出口,提高经济效益,都起到积极的作用。

为了贯彻“全国采用国际标准工作会议”精神,积极采用国际标准,推动技术进步,使标准化工作更好为机械工业“三上一提高”服务,1984年,机械部要求各行业技术归口单位将近两年来经过分析对比并在行业厂长会议上落实了的本行业产品采用国际标准的目标、方案进行统计填报。按照国家标准局国标〔1984〕34号文“对现行国家标准、部标准采用国际标准情况做一次认真的调查分析”的要求和机械部厅局长会议关于“加强工艺工作,普遍提高常规工艺水平”“积极采用国际标准和技术引进中的工艺标准”的精神,进一步完善我国铸造标准体系,加快我国铸造标准的制、修订周期,沈铸所组织专家对铸造行业采用国际标准、国外先进标准进行了专题分析,分析重点放在了提高工艺质量上,抓住主要技术指标、参数进行对比,进而确定采用的程度。对于超过我国目前水平的国际标准,提出应采取哪些措施后,才能在我国试行,并提出具体的试行单位。

1985年,全国铸造标准化技术委员会成立,并开始作为ISO/TC25和ISO/TC17/SC11国内技术对口单位的工作执行机构直接参与ISO的国际铸造标准的制、修订工作,做好国内技术归口管理工作,及时掌握ISO标准化工作动态和ISO铸造标准的新变化和更新情况,进而在组织制、修订国家标准中,本着应采必采的原则,及时采用ISO标准。目前,铸造标委会归口管理的铸造标准中,采用ISO标准32项,其中,铸钢领域采用ISO标准21项,铸铁领域采用ISO标准11项,从而使我国的铸造标准与ISO铸造标准基本达到同步发展。

1995年,铸造标委会对新批准发布的ISO标准,及时组织专家进行翻译。经过两年多的工作努力,对31项ISO铸造标准进行了认真翻译、审阅,并于1998年10月由机械工业出版社正式出版,书名为《最新国际铸造标准》(图14),该书的出版对我国在铸造生产、对外贸易及采用国际标准等方面起到了积极的促进作用。

图14 《最新国际铸造标准》

3.3 国际标准化组织技术对口单位考核

2022年10月,国家标准化管理委员会组织开展了对国际标准化组织(ISO)国内技术对口单位考核评估工作。沈铸所作为ISO/TC25和ISO/TC17/SC11的国内技术对口单位被选中。这次考核评估是国家标准化管理委员会第一次组织此类考核,考核评估是对国内技术对口单位在2019—2021年期间,履行国内技术对口职责执行情况进行考评,考核评估结果分为一级、二级、三级和不合格四个等级。铸造标委会作为ISO国内技术对口单位的工作机构全程负责了ISO/TC25和ISO/TC17/SC11两个国内技术对口单位考核评估工作的材料准备工作,按期提交了考核评估材料,顺利通过了考核,ISO/TC25和ISO/TC17/SC11两个国内技术对口单位的考核评估结果均为二级。

4 结束语

《国家标准化发展纲要》指出:标准是经济活动和社会发展的技术支撑,是国家基础性制度的重要方面。纲要进一步明确将标准化提升到党和国家事业发展全局的战略高度,充分说明了标准化在推进国家治理体系和治理能力现代化中发挥的基础性、引领性作用。当前,以国家标准提升引领传统产业优化升级已成为健全因地制宜发展新质生产力体制机制的主要任务之一,新时代推动高质量发展、全面建设社会主义现代化国家,迫切需要进一步加强标准化工作。铸造标准化工作将在铸造行业数字化、智能化和绿色化发展中发挥重要的引领作用。

在结束这篇纪念文章时,我们要向那些我国铸造标准化工作的先行者们致敬,他们开创了我国铸造标准化事业,为我国铸造标准化事业奠定了基础。我们要向那些曾经参加铸造标准化工作、研究和制定我国铸造标准的铸造工作者致敬,他们在铸造标准化工作中奉献了他们的智慧和经验,为提高我国铸造整体技术水平做出了重要贡献。我们要向那些目前正在积极从事和参与我国铸造标准化工作的铸造工作者致敬!他们仍在积极参加铸造标准制修订和宣贯,为提高我国铸造标准化水平而努力工作。

致敬所有为我国铸造标准化事业做出贡献的铸造工作者!

向全国铸造标准化技术委员会的上级组织和给予工作指导的组织表示衷心感谢!向全国铸造标准化技术委员会及其各分技术委员会秘书处单位表示衷心感谢!向参与铸造标准制修订工作的各单位和为我国铸造标准化工作提供大力支持的各单位表示衷心感谢!

致谢:在本文撰写过程中,沈阳铸造研究所档案室为查阅铸造标准化工作档案提供了大力支持和协助,在此表示衷心感谢!

作者:苏仕方,葛晨光,朱家辉,张寅,秦广华

单位:中国机械总院集团沈阳铸造研究所有限公司,全国铸造标准化技术委员会